共感腦機多模態介面:智慧科技組構無障礙溝通

團隊成員

曹家榮 世新大學社會心理學系副教授

林意凡 臺北榮民總醫院職業醫學科

徐亦霆 晶創人文計畫 研究助理

計畫簡述

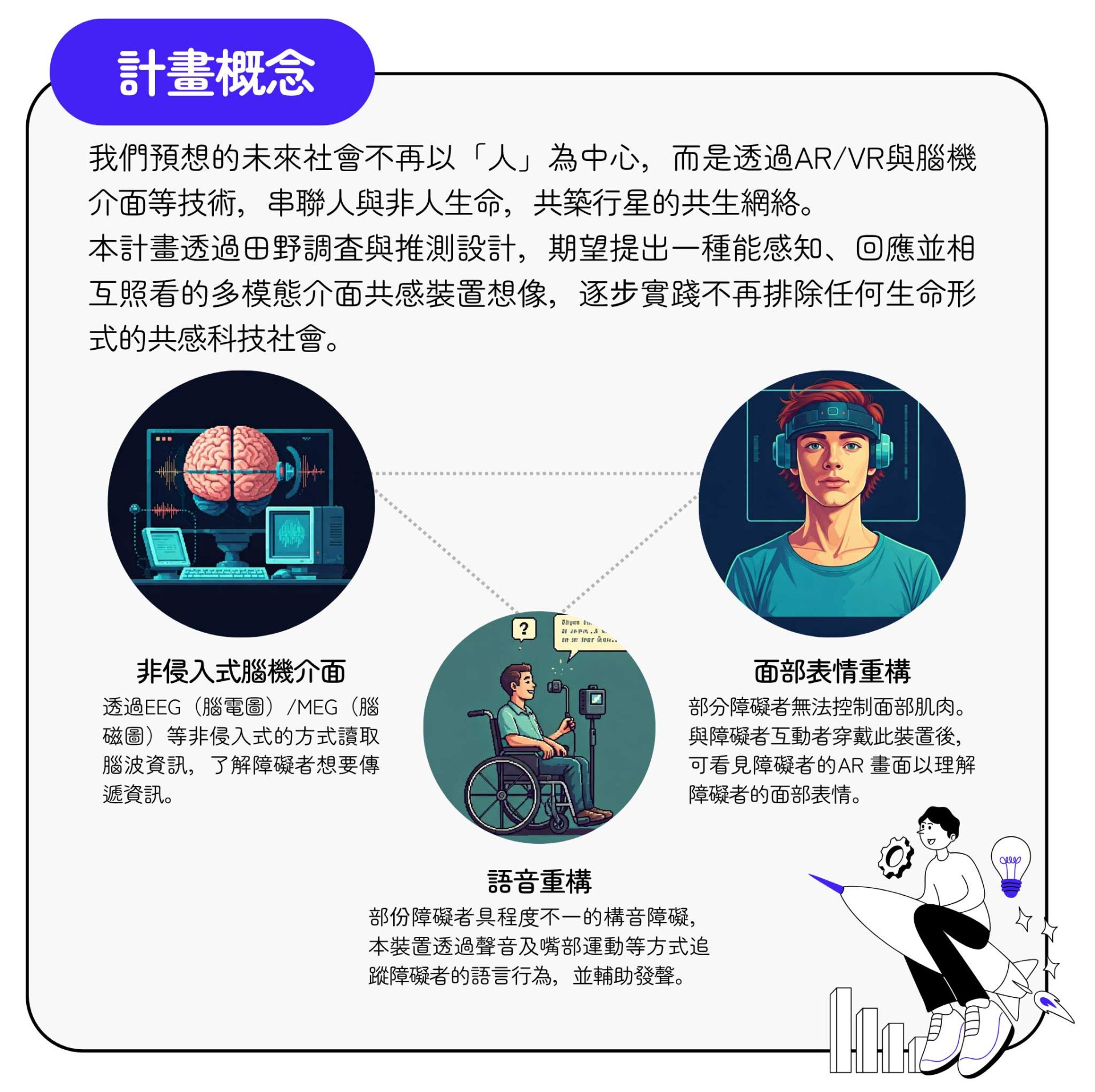

本計畫目的為試圖打造一個可促進無障礙溝通環境的共感裝置。人工智慧、AR與VR等以晶片科技為基礎的科技發展,現今已進入了將影響這個星球未來處境的重要轉捩點。本計畫希冀為2049年的共感社會未來啟動一個跨物種共生的網絡裝置,為朝向此一方向實踐,近程目標我們希望能先打造一個能促動後人文主義思維的共感裝置,亦即,創造一個能促生所有人的無障礙溝通之環境。藉由這一共感裝置,障礙者與非障礙者能夠透過以晶片科技為基礎打造的媒介網絡連結在一起,利用感測器與AR/VR等科技構成的「環境╱身體」,修補過往具障礙的人文主義互動環境。

在既有的科技應用盤點與初步田野調查的基礎上,本計畫開始探索2049年之共感裝置可能的未來樣貌。初步設定,這一裝置核心將著重於腦機介面科技的發展應用。透過直接接收並解析腦部神經訊號,人們可在一定程度上「讀取」思考與情感,並據此進行更深入的同理與互動。從現有的研究中可以看到幾個重要的發展方向。首先,這一裝置勢必需能整合多模態的訊號探測與擷取,以提升訊息的準確性。其次,侵入式與非侵入式介面各有其優點與難題。前者在腦神經訊號擷取上更為準確,且可進行主動刺激,但有較高的風險與倫理隱憂。後者雖風險較低,但需克服訊噪比降低的問題,也僅能被動探測資訊。一個可能考慮的作法是開發兩種模組,針對高需求且有意願之使用者採取侵入式設計,一般使用者則採用非侵入設計。

此外,由於溝通互動乃是具有口語表達與非口語姿態兩面向,因此這一裝置也將考量整合VR的代理人技術,讓障礙者得以自主選擇呈現可理解之面部表情姿態,增進參與互動之可能。在功能應用上,探測情緒與促進共感也是一個重要的發展目標,亦即,在意義理解之外,共感裝置也將考量如何讓障礙者與非障礙者之間更能直接感知彼此的情感或情緒狀態。本計畫設想,在2049年的未來社會,當人與人(甚至人與動物及非生物)之間能更直接、快速地互通感知與想法,共感的深度與廣度可望被推向新境界。

最後,隨著腦機介面等技術的發展,本計畫也意識到我們勢必也需要同步處理未來相關科技可能需要面對的倫理、政治與社會議題。因此,本計畫也將探索四個主要的問題:(1)隱私權:腦機介面可讀取個體深層神經活動,遠超過傳統的生理資料。因此,隱私權的相關規範需要更加完善。(2)自主權:個體應保有決定「何時、如何」分享自己情緒或意念資訊的權利,不應強制要求使用或公開。(3)技術依賴:需平衡「科技輔助」與「人際直觀互動」之間的界線,以免喪失人性化的交流能力。(4)社會不平等:先進的腦機介面或高階 AR/VR 系統,開發與購買成本都相對高昂。若只侷限於特權或富裕族群使用,將造成數位落差擴大。因此,需考量公共資源投入與可及性。

備註