自主意識代理人:「潮濕邊緣生命模型 」科藝跨域創作研究

團隊成員

曾鈺涓 國立清華大學科技藝術研究所 教授

吳亦超 國立臺北科技大學電子工程系 副教授

陳昭伶 國立政治大學人工智慧跨域研究中心 助理教授

林佩瑩 國立政治大學宗教研究所 副教授

江振維 國立臺北商業大學創意科技與產品設計系 助理教授

計畫簡述

從一粒沙、一朵野花,窺看世界與天堂,透過一手掌握的介面,人們在瞬間創造永恆,體驗永恆,然此永恆卻是流動與多變的存在生命,隱喻了數位科技的本質——通過極小的數據(比特)建構龐大的虛擬現實。這種微觀與宏觀的對立與融合,正是人類在「潮濕邊界」中所面臨的核心張力。「潮濕邊緣生命模型」呼應 Ascott的想像,從此那個個體,成為是「我」非「我」的代理人。個體的意識,開始不斷地流動與流變的,穿越由比特、原子、神經元和基因組成的潮濕邊界,進入乾燥矽晶世界新世紀,也是未來2049年,一種意欲脫離現實,構建流動真實的生命形態之可能想像。

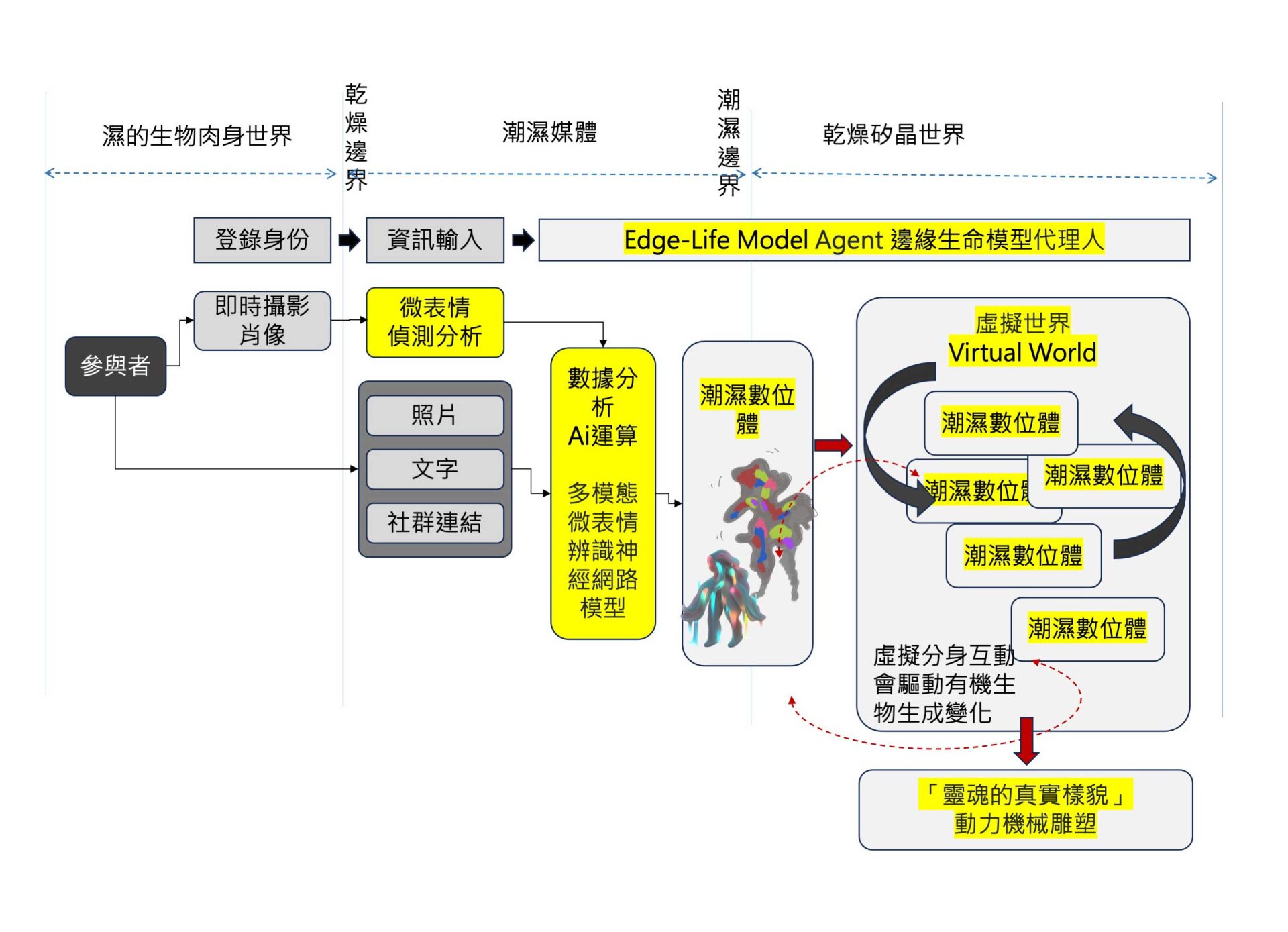

人類身處於潮濕的生物世界,透過由光所構成的數位介面,開啟建立自我的虛擬分身穿越介面的程序,實現了從有機到數位、從現實到虛擬的穿越,意欲進入以矽晶片與數據運算為基礎的乾燥矽晶世界之中。此創作計畫以智慧代理人「潮濕數位體」為主角,打造「潮濕邊緣生命模型 」(Moist Edge-Life Model)是一種模擬與創造邊緣生命的框架,旨在讓潮濕數位體能夠在潮濕邊界中生存與演化。這一模型的特徵包括:1、實體與虛擬生命的交融:透過算法、人工智慧和虛擬現實等技術,將人類生命資訊轉化為潮濕數位體的構成元素。2、自主演化與社會互動:潮濕數位體具有一定程度的自主性,能主動與其他潮濕數位體進行資訊交換與互動,模仿生物社會中的群體行為。3、邊緣化的生命狀態:其生命形態不屬於傳統意義上的有機生命體,也不完全是程序化的數位存在,而是一種位於「邊界」的模糊生命狀態。

以「肖像」作為參與者進入潮濕媒體的介面,經過「多模態臉部微表情辨識神經網路模型」進行人臉微表情的情感辨識與分析,此穿越介面的程序象徵著個體從傳統的物理性的肉身存在,成為虛擬代理人型態的過渡,並再由生成式人工智慧技術,在此生命模型中不斷演化,創造一個人工智慧技術導入沉浸式互動藝術創作場域。同時「潮濕數位體」也將以實體數位機動雕塑,還原虛擬訊號,將虛擬角色與環境訊號重新以實體雕塑的方式進行重現。

此計畫提案包含一個總計劃,與四個子計畫,共計五位參與學者,分屬四個學校,領域研究包括科技藝術、宗教論述研究、互動設計與藝術、人工智慧科技研究與虛擬實境等。以跨域合作創作模式,重新定義在科技藝術展演場域人與機器之間的關係,打造具東西方哲學理論研究為核心,結合生成式人工智慧科技,混合實境的虛實整合之總體創作。

備註

圖片一:「潮濕邊緣生命模型 」的整體框架,以及四個子計畫的關係架構

圖片二:人工智慧生成影像與電腦手繪背景合成想像