推測藝術 – 後機器意識與靈魂

團隊成員

總計畫:推測藝術-後機器意識與靈魂

計畫主持人:戴嘉明 國立臺北藝術大學 教授

子計畫ㄧ:未來 ing: 科幻推測

計畫主持人:梁容輝 國立臺灣科技大學 副教授

子計畫二:多維度投影光雕系統與視錯覺立體顯示

計畫主持人:陳建宇 國立臺灣科技大學 教授

子計畫三:自適性動態重構

計畫主持人:戴嘉明 國立臺北藝術大學 教授

子計畫四:電崇拜與後靈魂

計畫主持人:曹存慧 國立清華大學 助理教授

計畫簡述

本計畫以總計畫推測藝術-後機器意識與靈魂:針對未來敘事、技術、場域與崇拜四方向整合成空間中的裝置作品,探討逐漸依賴機器決策的機器意識與對崇拜機器改造的新信仰,回應人與機器關係設計、幻想與社會夢想的推測藝術。

子計畫ㄧ,未來ing: 科幻推測:首先專注在建構AI 推測美學,讓設計團隊建立共同的推測基礎規則,然後,進入未來世界敘事架構的共創,可以清晰地溝通時空設定,明確各個多重可能世界的時代與穿越的機制;基於清晰的時空架構,設計團隊可以開始與生成式AI 一同共創敘事的內容,並且根據目標技術的互動、顯示機制,歸納設計模式,產生互動的情境。目標技術通常是其他項子計畫中獨特的技術發明,原本可能應用於解決特定問題,然而,經過本計畫一步步系統性的轉化,能夠發揮出符合科技藝術表達的形式,創造獨一無二的技術之藝術化呈現。

子計畫二,多維度投影光雕系統與視錯覺立體顯示:以未來光技術發展創新為基礎,將聚焦於健康照明系統、前瞻顯示技術和浮空介面,用3D 光雕、浮空投影及視錯覺技術為演示,全面思考其在未來公共空間光影發展之可能。本計畫將搭配子計畫ㄧ敘事內容,透過投影方式將單螢、雙螢、三屏轉換流動,構築一個過去、現在與未來奇幻錯視的演出。另外探索未來健康照明系統設計,搭配浮空控制介面,去解決人類生活中健康與公共參與需求,技術搭配子計畫三的空間形態學。

子計畫三,自適性動態重構:本計畫結合子計畫二的健康照明系統,基於對未來公共空間的健康、安全、藝術的環境想像,提出可以光磚單元組合變化形成在公共空間中的形態學。透過燈光、太陽能、感測器、物聯網、AI 等技術整合,可以感測或移動來觸發燈光的變化,透過數據分析提供與環境數據或情感驅動的動態變化的作品,提供行走照明安全性、情緒互動的自適性動態重構的公共藝術。

子計畫四,電崇拜與後靈魂:以多件作品展開,探索後人類身體與科技更為貼近後的靈性需求,包括 (1) 透過DNA大數據分析,探討神祇可能的遺傳性狀特徵,以及以此「克隆」「再生」或「復活」神祇的可能性;(2) 以聲音劇場為表現形式,討論AI模型終止使用之後,彷若幽靈般的擬人化存在;(3) 以手勢或sensor控制AI及時生成的影像移動,表現宗教主題;(4) 嘗試結合光電技術,討論後人類「肉眼的錯覺與邊界」。

備註

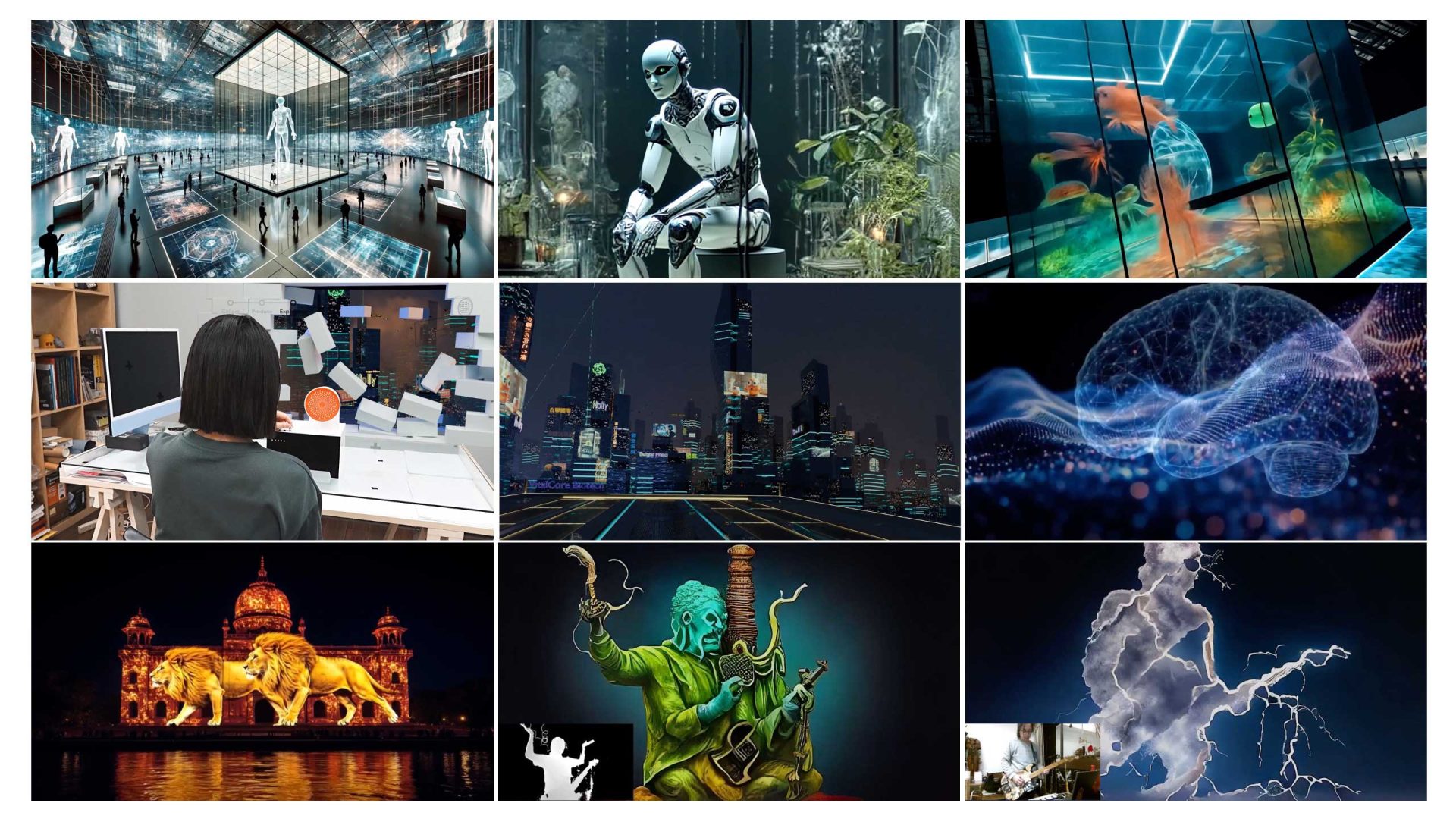

圖片一:各子計畫概念預想圖

圖片二:總計畫概念預想圖 1

圖片三:總計畫概念預想圖 2