穿透與預見:未來文明中的樂齡科技、生態幻境與虛實沉浸藝術實踐

團隊成員

邱誌勇 清華大學科技藝術研究所 所長

李炳曄 國立台北教育大學藝術與造形設計學系 副教授

蔡遵弘 清華大學科技藝術研究所 助理教授

計畫簡述

綜整當前人口學、氣候學、政治經濟學、教育與科技發展、醫療保健技術與數位科技的創新趨勢等各領域的研究報告可以發現,人類文明發展至2049年,將面臨重大的改變。本研究聚焦在「生態環境」、「樂齡生活」、「虛實整合」這三個維度的深度整合揭示了2049年人類文明的本質特徵:技術賦能下的高度融合社會。老年生活的品質提升、生態環境的意識深化、以及虛實整合的溝通技術,將共同構建了一個更具包容性和適應性的社會系統。這種整合不僅涉及技術層面的革新,更深刻影響了社會組織方式和人類生活的本質。通過這種反向整合的分析,我們可以更清晰地看到未來社會發展的主要脈絡和核心特徵。也因此,本整合型計劃將以「沉浸科技」作為創作實踐策略,以「生態幻境、樂齡生活與虛實整合技術」為命題,開展三項子計畫—「被動式體感座椅暨多人XR沉浸劇場創作實驗計畫」、「關於未來生態永續想像的混合實體藝術實驗」與「跨感官沉浸式虛實共融展演系統之開發與實踐研究」—的交互辯證。

三大創作子計畫

1. 被動式體感座椅暨多人XR沉浸劇場創作實驗計畫

本子計畫著重於開發一種創新的移動式體感座椅系統,能與XR(Extended Reality)劇場互動同步,提供不需行走也能體驗擴增實境的觀眾群,尤其是高齡者或行動不便者,一種無障礙且真實的感官沉浸體驗。系統整合頭戴顯示器、SLAM定位技術與劇場視覺設計,透過虛實交錯的敘事劇本《命運之局》進行試演,並結合技術研發與美學反思,開啟身體感知與虛擬空間整合的新形式。

2. 關於未來生態永續想像的混合實體藝術實驗

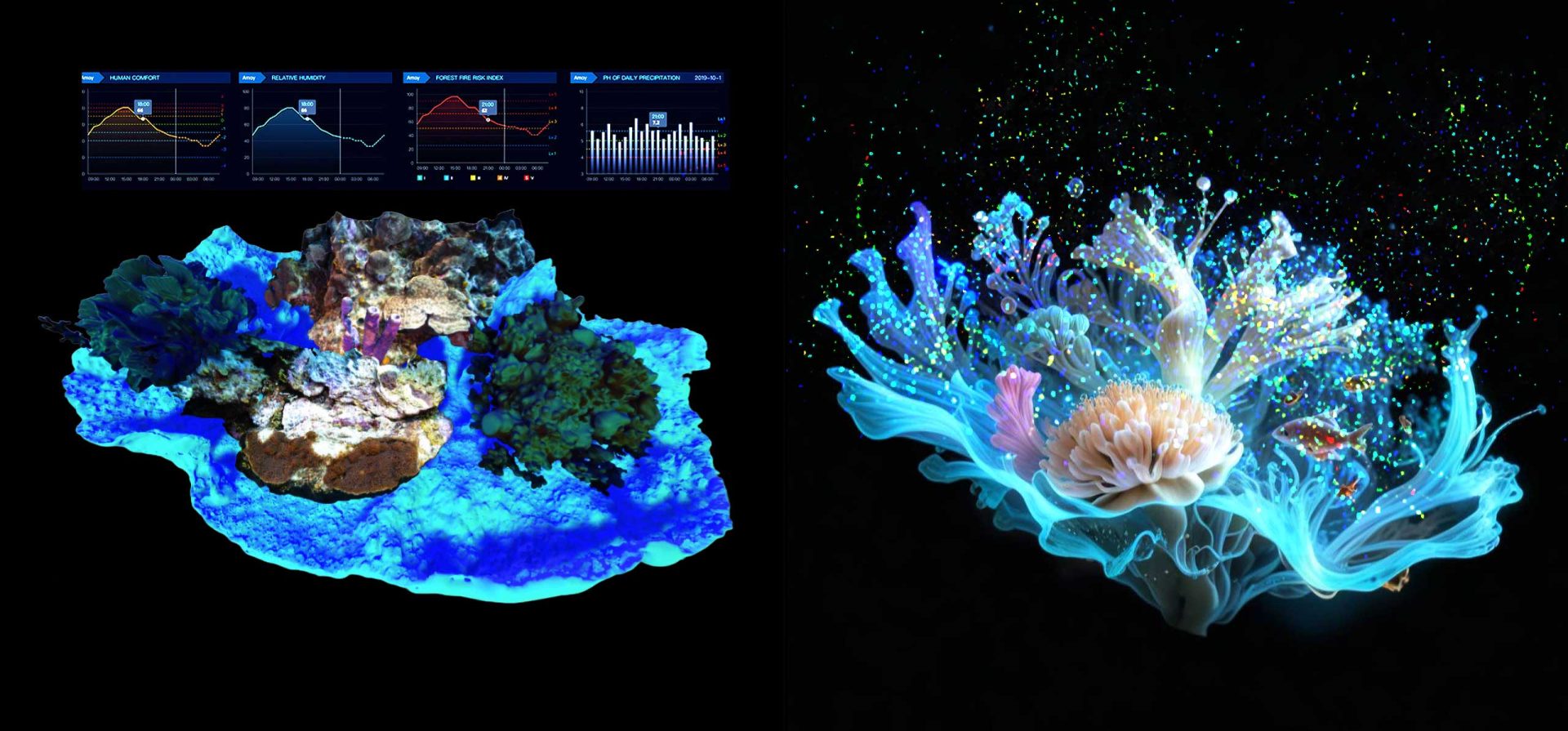

此子計畫以2049年未來生態場景為核心命題,結合混合實境(MR)技術與實體雕塑、現成物與虛擬景觀設計,創作具備高度空間感與生態想像的混合實體藝術。觀眾將進入一個融合數位資訊流、流動影像與實物結構的展示場域,思索自然、人造與數據間的邊界與共存。研究過程將發展成藝術創作、公開展演及一篇國際期刊投稿論文,深入探討科技介入下的藝術語彙、媒介特性與未來意識。

3. 跨感官沉浸式虛實共融展演系統之開發與實踐研究

聚焦於感官擴延與虛實共構的劇場系統設計,該子計畫結合生理感測器(如心率、肌電)、動態捕捉技術、XR互動平台(如Unity、TouchDesigner)等模組,建立一套支援多平台(Meta Quest、Apple Vision Pro、線上平台)之跨感官展演系統。此系統將實踐「遠距共演」與「數據驅動展演」的可能,讓參與者不僅觀看劇場,更透過生理數據成為表演的一部分。整體技術框架具備可擴充性,預期將用於未來劇場創作、藝術教育與沉浸式展覽。

本計畫不僅關注科技藝術作品的形式創新,更致力於探討其背後所承載的社會文化意涵與未來敘事潛能。三項子計畫分別針對高齡友善設計、生態永續想像以及虛實融合劇場系統等議題展開實驗性開發與跨域整合,意圖將創作轉化為能夠觸發公共反思與感知轉變的藝術介面。回應當前技術變遷所引發的藝術創作挑戰,更積極地在文化語境中介入,提出對未來社會型態與人機關係的深度省思。

《穿透與預見》透過沉浸式技術與感知裝置的交錯運用,計畫試圖解構既有感官疆界,並重構人與環境、身體與數據、現實與虛擬之間的關係邏輯。最終,我們希望本計畫能成為理解與建構「共生文明」的思維試煉場,也為科技藝術在未來社會中的角色與價值提供具體且具前瞻性的實踐參照。

備註

圖片一:計畫示意圖片

圖片二:計畫示意圖片